【人物档案】

郝兵,1970年11月生,中共党员,长子县丹朱镇丹顺社区人。1994年7毕业于山西师范大学。2006年任长子县岚水中学校长,2017年任长子县鹿谷小学校长。山西省教育学会名师名校长成长专业委员会副会长,北京国培京师教育研究院特聘专家。

主要教育思想:“用国际的视野办学校,站在人类命运的高度办教育”的办学理念,“让世界成为学生们课堂”的教学理念,创造性地推出了“绿色+项目+X”的育人模式,2019年和2020年全省两次项目化学习现场会在鹿谷小学召开,2021年全市项目化学习启动大会暨项目化学习现场会在鹿谷小学召开,研究课题《项目化学习的常态化应用》获省级一等奖,教学成果《运用“绿色+项目+X”育人模式推进五育融合的实践探究》获全国第六届教育成果博览会银奖,2012年获“三晋课改名校长”,2013年获全国百佳优秀校长,2019年长治市建功新时代十大典型人物,2021年获全国百佳美育校长等,先后多次赴各地培训讲座。

教育是人类文明的标志,当人类还在原始状态时,便就有了教育,只不过那时的教育是一种无意识的教育,为了生存,下意识地学着长辈来做事情,经过上万年演变,人类的长辈开始有意识地教给晚辈生存的技能,不是在专门的学堂,而是带着他们去面对各种险恶的环境,爬山、跨河、搏斗等。当这种技能越来越强大后,便有了剩余的劳动成果,为了方便管理,人类便有了语言,又有了文字,从而可以记录下自己的收获、经验、想法等。随着文字和对大自然规律的认知升级,教育也逐渐走上以传授文字及认知规律为主的推演性学习,且有了专门的学堂,尤其是工业革命后,流水线式的培养人才模式,直到今天仍未有什么改变,且卷到了一种不惜牺牲人性成长规律的地步。今天的教育从管理者到学校,从老师到家长似乎都达成了一种默契,为升上高一级学校,大家在共同享受着强压给学生们考出高分的快乐,学习的目的被严重窄化,学生们从小在一种打败别人的竞争环境中生存,视野、格局、创造力都被严重埋没,当代教育面向未来人才需要已没有任何优势可言。

就在最近,郝兵在翻看一本北师大主编的《外国教育史》教材中发现了很多有益的话语,郝兵转述说:“学校已成为一个保守和守旧的机关。主要表现在,社会上已经过时的东西,学校还在那里教,而社会急需或有重要意义的东西,学校却完全忽略掉。学校教育在一定程度上成为社会中最守旧和最古老的东西。”

面对现状,我国从20世纪80年代就不断地推行着各种教育改革。从课程、课堂、轨制、评价、目标等都在发生着变化,但终究也没有走出一考定终身的评价怪圈。2019年中共中央、国务院出台《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的指导意见》,2020年推出《深化新时代教育评价改革总体方案》,2021年“双减”政策出台,2022年义务教育新课标颁布,2023年5月9日教育部《基础教育课程教学改革深化行动方案》出台,2023年5月29日,中共中央政治局就建设教育强国进行集体学习,习近平总书记发表了重要讲话。以上政策与会议密集的出台和召开,指向了一个核心问题,那就是培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的问题。要回答好这样一个问题就必须建立高质量的教育体系,推行教育教学的全面改革,转变育人方式,树立科学的人才观、成才观、教育观,加快扭转教育功利化倾向,形成科学健康的教育环境和生态。

作为一名一线的教育工作者,必须有眼界、有高度。首先,要深刻理解和内化国家的大政方针,用具体行动和具体方案把国家的大政方针细化为一个个可落实且可操作的策略、措施、模型、办法等。国家一系列的教育政策的出台,预示着一个教育新时代的到来。如果我们还捧着过去的旧饭碗,固守讲台,一支粉笔一张嘴,满堂灌式的教学,一定是完不成立德树人的根本任务的,一定是培养不出可堪大用、担当重任的栋梁之才的。其次,我们要勇于探索,大胆实践。要敢于审视过去、追求创新,要把立德树人的根本任务和为党育人、为国育才的根本目标,转化为一个个实际行动,勇于担当,甚至为此承担一定的风险。

教育的使命就是传递真善美,而我们教师首先要有追求真理的勇气,善于用批判性思维来审视当今教育,我们要问自己是否遵循了教育规律?这是教育应该有的样子吗?如何让教育回归本来的样子,让学生们过一种幸福完整的教育生活呢?为此,在教育实践过程中,郝兵带着鹿谷小学做了一些大胆的尝试。今天让我们从文化的力量、项目化学习、项目化学校建设三大方面来一起分享郝兵校长创新性育人方式的探索历程。

一、文化是学校发展的原生动力

当今时代,任何一个集体、单位、企业要长久地发展下去,支撑在体制、效益在管理、持续在文化。“科学和民主”让北大碰撞出中国绚烂的思想火花,“自强不息、厚德载物”让清华以宽厚的道德,担负起了历史的重任。所以,只有构建完整的文化,才是学校发展的原生动力。什么样的文化造就什么样的学校,什么样的学校成就什么样的老师,什么样的老师培养什么样的学生。这正是培养什么人、怎样培养人的本质所在。郝兵和鹿谷小学之所以在探索育人新方式上进行了不断的探索,根本上是有了“兼容并包、世界眼光”的学校文化。文化是一种“隐形课程”,对学生核心素养具有先导性和全方位的影响。所以,一所学校如果没有定位准确的核心文化,就不会有现代的思想、超前的理念、人文的制度、科学的评价、和美的课堂等一系列育人过程。2017年鹿谷小学刚建校时,郝兵就想,这样一所新学校,他应以什么样的面貌呈现在长子人民面前呢?一个新学校虽然没有底蕴,但不能没有底色,一首《鹿谷赋》从郝兵心底迸发而出,成为郝兵心中理想学校的表白,也奠基了学校的文化底色。

《鹿谷赋》:呦呦鹿鸣,习习谷风,群贤毕至,孕育鹿谷;肩负使命,承载梦想,传播文化,传承文明;悠悠我心,用爱播种,善美为行,德音孔昭;中国之梦,励我前行,华夏之歌,我来传诵;莘莘学子,青青子衿,血肉之躯,献我九州;日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里;自然奥秘,探索无穷,勤学好问,尽我所能;从小立志,绿色和平,宇宙苍穹,任我畅行。

《鹿谷赋》表明了鹿谷小学成就伟大教育的决心,以及成就学生们做伟人和圣贤的目标。从而也有了学校的发展愿景:播下伟人和圣贤的种子,培养有血有肉的中国魂。把育分变成育人,把育人变成育魂,这就使教育站在了家国情怀和人类命运的高度。

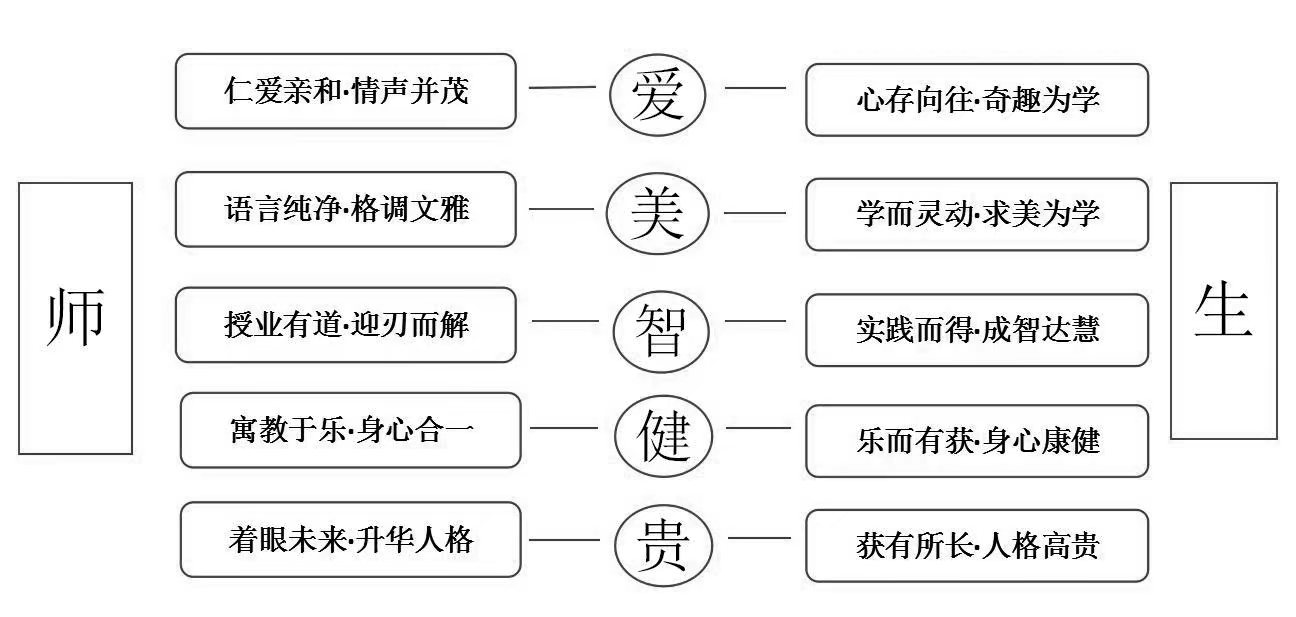

2015年9月习近平总书记在联合国总部首次提出了“人类命运共同体”的战略思想。据此,鹿谷小学提出了“用国际的视野办学校,站在人类命运的高度办教育”的办学思想。提出了“一切为了世界更好”的校训,“美美与共、个性高贵”的校风,“让世界成为学生们的课堂”的教学理念,“致真、致美、致爱、致善”的教风,“好奇、好问、好学、好做”的学风,办“有温度、有内涵、有品位”的教育追求。形成了以爱育人、以美化人、以智启人、以健塑人、以贵成人的“美贵”核心育人路径。从而构建了一整套的文化体系,让学校发展有了依托、有了方向,也才有了以后在教学方式上的不断迭代升级,淬炼成熟。

二、走进项目学习,探索全新育人体系

从第一次工业革命以来,教育一度被定格为整齐划一的课堂活动。老师讲,学生听,老师问,学生答。学习的目标就是考试,人生的目标就是挣钱,完全忽略了世界观、人生观、价值观的培养。拼命做题,拼命早起晚睡,拼命节假日不休息,拼命到补习班补课,提高的是分数,扼杀的是天性、潜能和创造力。近20多年来的课改,虽然在课堂教学活动中产生了一些变化,但无论是“先学后教、 当堂训练”,还是“336”课堂模式,均未突破追求升学率的宿命,未从根本上动摇传统讲授式教学方式。所以,回归教育本质,探索一条面向未来的育人方式一直是郝兵的思考。2017年9月鹿谷小学推出了“绿色课堂”模式,这是向项目化学习迈出了第一步。

鹿谷小学给这个模式定义为:求育人之境界,而非教书之技法。教学不是一堆技法的堆砌,而应是注入学生灵魂的雨露,不是一堆知识的灌输,而是让他们成为最好的自己。在这个模式里,以“美贵”教育为依托,用仁爱亲和、声情并茂的爱,语言纯净、格调文雅的美,授业有道、迎刃而解的智,寓教于乐、身心合一的健,着眼未来、升华人格的贵,让课堂充满了人性的尊重和品质的高贵。这其实不是一种课堂模式,而是一种教学境界,或者说老师驾驭课堂的一种大视野、大格局、大目标。在运用中鹿谷小学又推出了课堂五脉络:以情感为主线,以问题为引领,以学生为中心,以诗词为特色,以人格为目标,从而打开了课堂的新思维,打响了告别传统课堂的第一枪。

2018年11月,为了深度学习《朱德的扁担》这一课,老师组织学生们去了武乡八路军纪念馆,通过参观、体验、听讲解,学生们对八路军和整个抗日历程有了整体的概念,这种感悟式的学习打破碎片化的学习方式,使语文、历史、社会知识融合在一起,开阔了眼界、引起了思考、扩展了思维。从此,这种体验式学习在学校得到认可,《玉米的一生》《1亿有多大》《挑战极限》《踏雪寻梅》等学习应运而生,学习的内驱力自然迸发。2020年1月5日凌晨4点一场大雪如约而至,早上8点他们组织全校4000多名学生及家长环城徒步十一公里,空中是漫天大雪,大地是银装素裹,大自然赐予的真实学习情境他们没有错过,第二天,学生们继续在校园里堆雪人、打雪仗、舞蹈、歌唱、诗词诵读等,玩中学、乐中学、做中学,这样的学习,开启了学习的另一种境界,让心智自由地成长。这应是迈向项目化学习的第二步。

2019年中美贸易战打响,鹿谷小学开展了以中美贸易为主题的第一个项目化学习。学生们以收集资料、查找地图、观看《新闻联播》等学习形式,在课堂上展开了激烈的辩论。最终大家得出结论,科技强则国强,建设科技强国才能不被别人卡脖子,才能在国际上有话语权,大大激发了同学们的爱国热情和学习动力。

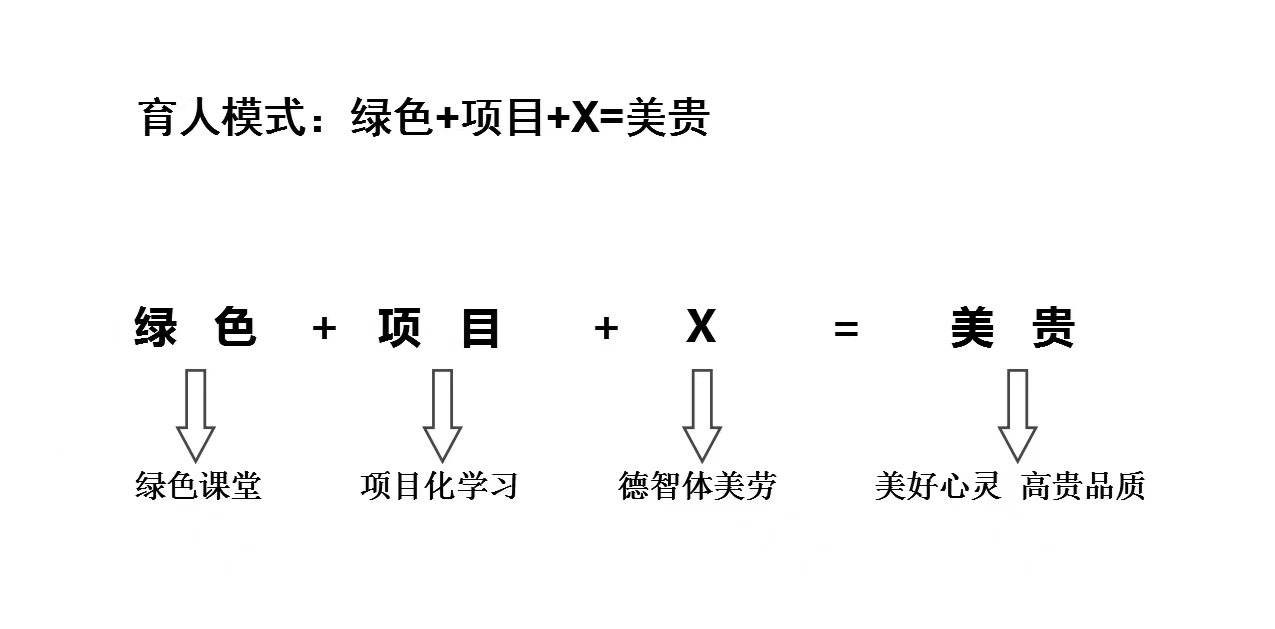

项目化学习以解决真实问题为目标,在做和用中展开研究探索,让学习不止在课堂上、教室里,而是走进火热的生活、广阔的田野、奇妙的世界,从而让单调的记忆式、训练式的学习变得有趣味、有深度、有意义、有价值。从2019年学校的绿色课堂引入了项目化学习,并将五育融合的路径贯穿于项目化学习之中,从而形成了“绿色+项目+X”的育人新模式。

全新育人模式

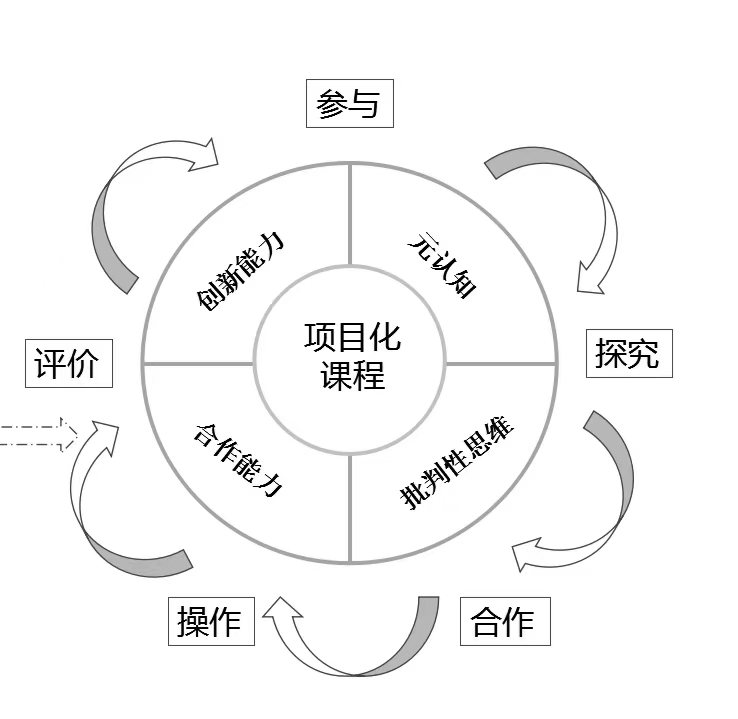

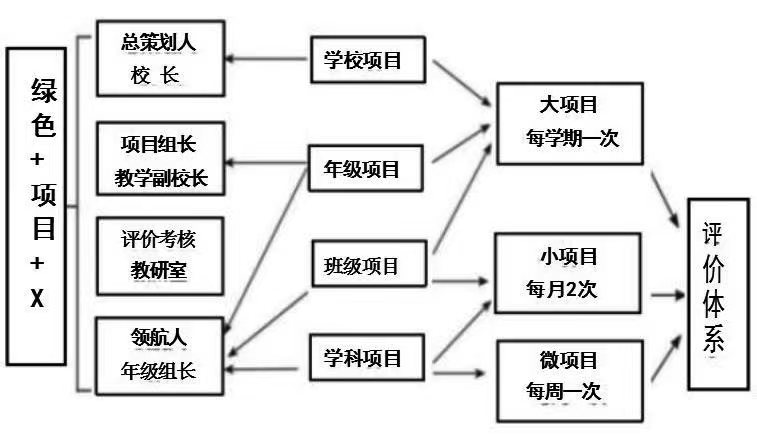

古希腊哲学家爱比克泰德说:“人不是被事物本身所困扰,而是被他们对事物的看法所困扰。”项目化学习作为一种新的学习方式,是一种基于建构主义的教学方法论,以项目为载体的系统化学习模型。众多教师受教育经历影响,绝大多数都是主导式教学、书面式练习和检测为主,要求教师从知识传授到关注真实世界,运用知识解决真实问题,有一定的颠覆性,传统和习惯就像一座大山牢牢占住教师的心智。如果教师内心不认同,理念不一致,大山不移走,学校即便是以行政命令方式,要求实施项目学习,也往往都会变成象征性走流程。所以,在推进项目学习过程中他们创造了三步工作法,一是推出了路径式项目化学习思维导图,二是推出了每学期的项目实施规划,三是研制出了小学全学科全学段的《项目化学习课程学习方案》共50多册。

路径式项目学习思维导图

鹿谷小学项目化学习规划

经过近五年的项目化学习探索、研究、应用,鹿谷小学项目化学习已走上了常态化。每学期一个综合化大项目、若干个小项目、各种文体活动均是项目化思维的成果展示,步入了用项目化思维建设项目化学校的实践阶段。2021年和2022年全省两次项目化学习现场会在鹿谷小学举行,300多篇项目案例获省级奖励,20多人次外出做项目化公开课和讲座。“绿色+项目+X”的教学成果获北师大第六届教学成果奖。可以说项目化学习不仅使传统的课堂发生了根本性的改变,而且使学校走上一条真正尊重学生个性,提升学生全面素养的育人之路。

三、丰富的项目改变了学习生态,走上了项目化学校建设之路

2016年,中国学生的核心素养出台,2022年版新课标,正式以素养导向为育人目标,明确提出了转变育人方式。这意味着,鹿谷小学必须向传统的教学方式宣战。而经历了“绿色课堂”“体验式学习”“项目化学习”历程的鹿谷小学,在这方面已迈出了一大步,项目化学习正在改变着过去陈旧而低效的劳动。正在走一条综合成长、发展个性、展现潜能的学习新方式、思维新路径。大量的与生活实践接轨的学习在鹿小蓬勃开展。如:带着项目去旅行,五年来我校在项目化学习的带动下,开展了上百次的研学活动,上万人次参与,大大激发了学生们的学习兴趣,实现了跨学科学习,开阔了视野,提升了解决实际问题的能力,促进了综合素养的形成。真正告别了过去那种单调乏味、机械训练的学习生活。在《北京北京》项目研学中,收集从小学到高中15篇有关北京的课文,整理了有关北京作为政治文化中心的发展变化,让学生们从深层了解了北京传统与现代交织的文明,增强了学生们对首都的认同感和爱国热情。

大项目是一个学校项目化学习的灵魂,鹿谷小学有一个伟大的百年项目,鹿谷小学创建于2017年,到2117年正好一百年,从建校之日鹿谷小学的夙愿就是奠基百年名校,这个项目主题是建未来学校,驱动问题是如何培养担当民族复兴大任的时代新人,下设六个子问题。

鹿谷小学要做什么?鹿谷小学要建构“生命之树”育人体系,营造教育“绿色森林”。

鹿谷小学要怎样做?鹿谷小学要让世界成为学生们的课堂。

鹿谷小学要成为什么样的学校?鹿谷小学要成为有温度、有内涵、有品位的学校。

鹿谷小学要怎样育人?鹿谷小学要以爱育人、以美化人、以智启人、以健塑人、以贵成人。

鹿谷小学要育什么样的人?鹿谷小学要育美美与共、个性高贵的人。

鹿谷小学为什么要这样做?一切为了世界更美好。

2021年建党百年之际,鹿谷小学开启了党史学习教育项目,主题是知史爱党、知史爱国,时长为2021年1月至2021年12月。

驱动问题:假如你生活在一百多年前那个烽火年代,你将如何留住那个年代的记忆?这次鹿谷小学进行了两大线路的研学实践,一条是重走长征路,井冈山——遵义——娄山关——大渡河——雪山草地——延安——回到长治。第二条是寻找党的足迹,上海一大会址——南湖——井冈山——南昌——延安——回到长治。学习成果是建立了校园党史学习教育长廊并且拍摄了《没有共产党就没有新中国》微视频。

像这样的项目,鹿谷小学还有很多很多。把学习做成项目,把项目变为解决问题的能力,把能力积累成可提升的素养,这是育人方式转变的本质所在。未来人才的需要,根本在德行,目标在创新,终极在不断追求人类的美好生活。培养这样的人才,必须走出唯分数论的怪圈,切断一切利益链条,告别功利思想,真正落实好立德树人的根本任务。全面育人是路径,综合育人是策略,面向未来是方向,让世界成为学生们的课堂。尽管鹿谷小学的建校仅六年时间,但鹿谷小学在守旧与创新的路上做出了正确的选择。

世界上每一次新变革,都需要一部分人先站出来,甚至做出牺牲,郝兵这样想,假如有一天他穿越到了100年以后,那时的教育如他所做,他会为此而骄傲,因为,他是迈出第一步的人。黑格尔说:一个伟大的民族,总有一群仰望星空的人。作为教育工作者,郝兵不仅要努力成为那个仰望星空的人,而且要努力培养一批又一批仰望星空的人。真正完成好为党育人、为国育才的使命,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(《长治教育》编辑部 苗潜)