【人物档案】

马玉林,男,中共党员,1986年毕业于晋东南师专物理系,1995年毕业于山西省教育学院物理系,现任长治市实验中学物理正高级教师。曾荣获山西省优秀培训专家,山西省中小学学科带头人,山西省中小学教学能手,2018年被评为山西省特级教师。

从教36年至今,始终工作在教学一线,担任过10年的班主任,10年教研组长,10年教研室主任。创设的“初中物理设想与论证教学法”早在2000年全国第九届中学物理教学改革研讨会上评为一等奖,刊登在全国中学物理教学研究会会刊《中学物理》上。2016年申报课题“初中理科实验教学研究”,2019年已被省课题规划领导组评审审批结题。2019申报的中小学正高及特级教师专项课题“初中理科学困生心理特征及教育对策”,最近被省课题规划领导组评审通过结题。

大家好!很高兴和大家聊聊有关学生实践(实验)的话题。之所以聊这样的话题,是因为有一些家长和教师还没有认识到它的重要性和紧迫性。说的远一点它会影响学生将来的发展,说得功利一点,将会影响到中考高考,影响上高中上大学。因为从目前教育教学现状看来,一大部分老师在课堂上还陶醉于无休止的说教讲解中,大部分学生还沉浸在题海中,大多数的家长觉得孩子参加一些活动、做一些家务劳动、搞一些小制作会影响学习。恰恰相反,这些活动反而会促进孩子的学习。

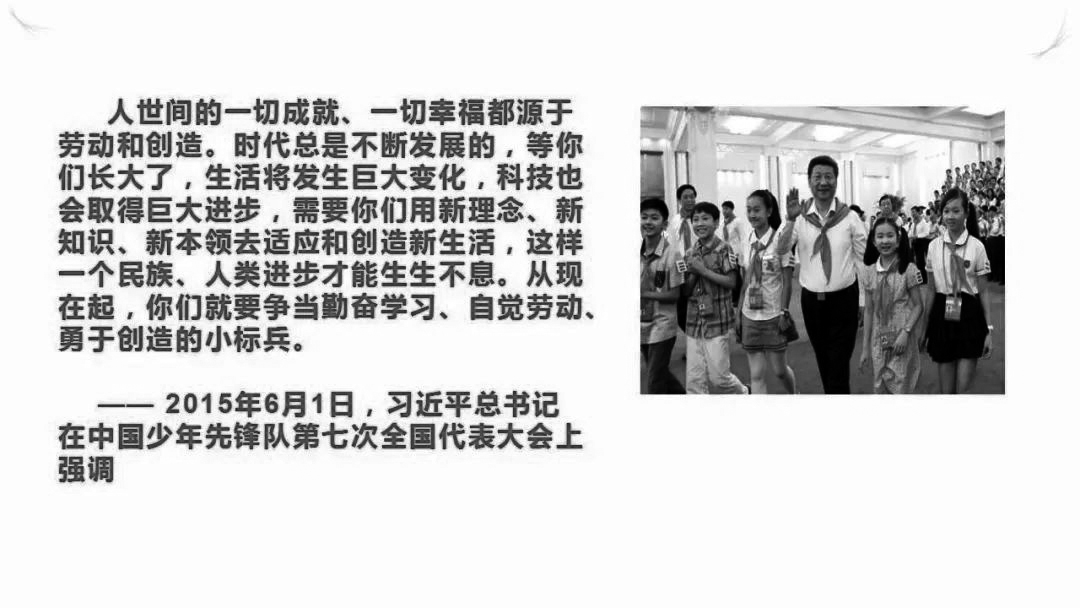

2015年6月1日,习近平总书记在中国少年先锋队第七次全国代表大会上寄语全国少年:人世间一切成就、一切幸福都源于劳动和创造。时代总是不断发展的,等你们长大了,生活将发生巨大变化,科技也会取得巨大进步,需要你们用新理念、新知识、新本领去适应和创造新生活,这样一个民族、人类进步才能生生不息。从现在起,你们就要争当勤奋学习、自觉劳动、勇于创造的小标兵。

这就给我们的教育提出了一个问题:让孩子学点什么,怎么学,才能让孩子更加有创造力,才能不落伍,才能一生受益。

那么,如何让我们的孩子能够适应未来社会发展需要?就应该从小培养孩子的创造意识。如何培养创造意识?这就需要家校合力,加强学校实践(实验)体验。

今天我主要从四个方面和大家交流:开展学生实践(实验)的重要性;在新课标下中考命题走向;关于我校开展“初中理科实验教学研究”课题成果汇报;给学校、教师、家长的建议。

一、开展学生实践(实验)的重要性

一切自然科学都是来自于实践,都是从科学实验和生产实践中总结发展起来的,这是不争的事实。许多科学先驱早有论断,哥白尼认为:没有实验任何东西都不能深知;米丘林曾说,任何人都承认实验是科学之母;大家最熟悉的英国哲学家、散文家培根认为:一切推理必须从观察实验中得来。实践实验是一切自然科学的重要基础,不论是小学科学,还是中学的物理、化学、生物,无一例外。这也就是新版的课程方案将小学的科学和综合实践提前到一年级开设的原因。

建构主义理论的主要代表人物皮亚杰根据自己的研究得出:知识源于行动和认识发生于主体和客体之间的相互作用。什么意思?就是只有学生自我发现的东西才能被同化,只有学生自主的参与到各种活动中去,给以合理的证实与否定,才能获得真正的知识。近代教育家、心理学家布鲁纳认为,学生的认知发展主要遵循其特有的认识程序。学生不是被动的知识接受者,而是积极的信息加工者。教师的角色在于创设可让学生自己学习的环境,而不是提供预先准备好的齐备的知识。因此,他主张在教学过程中,学生在教师的指导下围绕一定的问题,根据教师和教材提供的材料,通过积极的思维活动,亲自探索和主动研究,使自己成为“发现者”。这样才能培养学生的直觉思维,让学生大胆猜测,用直觉思维去感知问题提出问题,从而“顿悟”解决问题。这样获得的知识才能成为学生自己的知识。所以不论家长还是老师,无论在家里还是在学校应该尽可能为孩子创造亲身体验亲身感知的环境,引导孩子自我发现,从而顿悟。但是一节课的时间有限,创设的环境不能满足每个孩子的需求,让不同的孩子在同样的时间发现、顿悟是不可能的,而且这样教学很费时间,久而久之变成告知。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,不是自己顿悟的知识,孩子不太容易理解,只能大量刷题。刷题也不理解,怎么办,老师只有反复讲,学生只有反复练。累了老师苦了学生。刻苦的孩子、刷题多的孩子即使不理解也记住了,能取得高分,但没有潜力。2005年国家领导人在看望钱学森的时候,钱老感慨说:“为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才?”这就是著名的钱学森之问。

早在2012年,中科院院士朱清时,出任南方科技大学校长时就谈到:我们现在的教育实际走偏了,我们的教育只重视传授知识给学生,传授学生会做题、会猜题的能力,后一种能力与其说是好,还不如说伤害了创新能力。”过分重视知识的传授和积累,反而会把学生的创新能力挤掉。所以说我们未来需要的是有创造力的孩子,而那些只会做题不会思考的孩子,在未来注定会被淘汰。这个弊端国家早已觉察,所以从2001年开始全面实行课程改革。

课程改革到现在已经有20年,但长期受“应试教育”的影响,到现在还有一些教师仍然热衷于知识的传授,偏重于机械训练,不注重学生的个体体验、自主学习、合作交流。让学生处于被动的接收地位,以至于学生很少能够提出问题、发现问题,学不会解决问题的科学办法,更谈不上科学思维和创新意识的培养。

让学生参加各种实践活动,给学生提供实验平台,本身就能使学生在一个完整、真实的问题情境中,产生学习的需要,并通过同伴之间的互动、交流、协作完成,凭借学生主动探索、亲身体验,完成对知识的建构过程。有利于提高学生发现问题、解决问题的能力,培养与他人合作的精神,养成实事求是的科学态度,有利于学生创新能力的提高。

2020年中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》指出:“教育评价事关教育发展方向,有什么样的评价指挥棒,就有什么样的办学导向”。其中第20条谈到深化教育招生制度改革,稳步推进中高考改革,构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系,改变相对固化的试题形式,增强试题开放性,减少死记硬背“机械刷题”的现象。

二、在新课标下中考命题走向

新版义务教育课程标准的变化之一,是坚持教、学、评一体化原则,增加了学业质量标准和考试命题建议,在此基础上明确提出了素养立意的命题思想。教育部中考命题改革组副组长张卓玉多次在解读新课标时指出:命题的素养立意指向,体现于在知识、能力、价值的融合与应用。试题更有结构性、整体性、情境性等真实任务的特点;更关注任务的价值导向;更追求用做事来考查学生的思维水平和探究水平;更关注思维、探究的动力状况,以及思维结果、探究结果的价值意义。

试题从注重考查记忆理解的结果转变到注重考查思维过程、探究过程和做事过程的发展水平,不再是单纯的记忆和理解,而更关注思考、探究,做事的开启、过程和结果。减少裸考知识现象,让测评发生在知识处于生成状态和应用状态的情境。

学生拿到题以后,能马上在记忆深处找到知识的答案。是因为我们考题主要考的是知识,关注的是学了什么,记住了什么,理解了什么,学了多少,只记住了理解了就能考好。未来的中考高考不是这样,不是考查学生记住了哪些知识,而是考察学生解决问题的能力,考察学生的思维。比如写一个小作文,写一个小方案,或者对已有的方案作出评价或者改进。

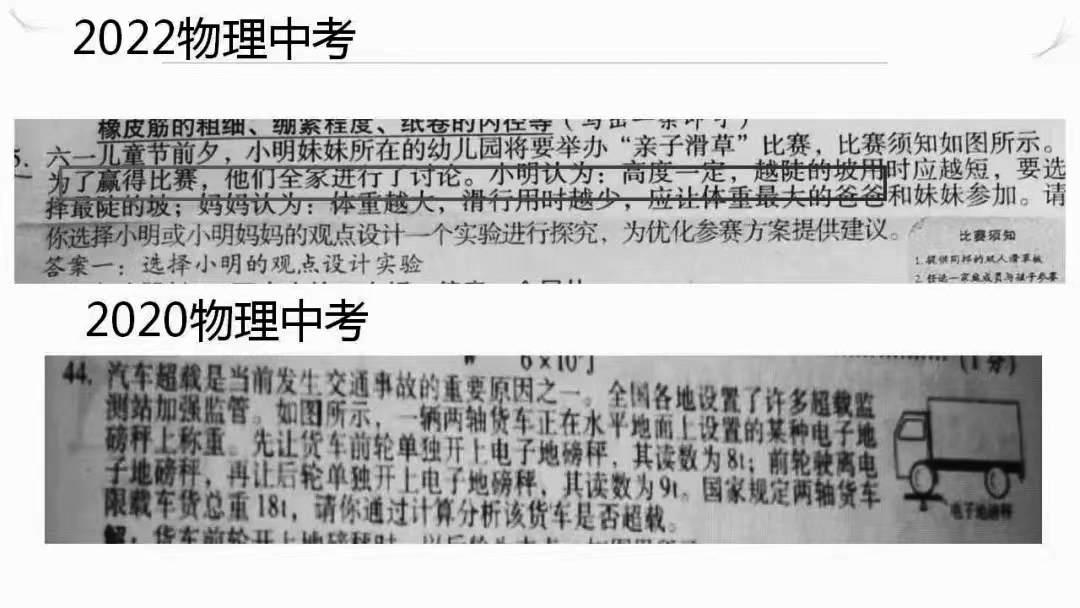

如今年(2022年)的物理中考题的35题。六一儿童节前夕,小明的妹妹所在的幼儿园将要举办“亲子滑草”比赛。如何能赢得比赛,他们全家进行了讨论。小明认为:高度一定,越陡的坡(用时)越短,要选择最陡的坡;妈妈认为:体重越大,滑行用时越少,应让体重最大的爸爸和妹妹参加。请你选择其中之一观点设计一个实验进行探究,为优化参赛方案提供建议。这种考题考量的是学生的能力,不是你记住了哪个知识,而是用学的知识来解决问题,其中不仅含有知识,而且有科学探究的方法。

再比如下面的一道题,如图所示,一辆两轴货车正在电子地磅秤上称重。先让货车前轮单独开上电子地磅秤,其读数为8吨;前轮驶离电子地磅秤,再让后轮开上电子地磅秤,其读数为9吨。国家规定两轴货车限载重总重18吨,请学生通过分析该货车是否超载。这就是一个真实的实际问题,提出来让学生解决,像这样的题靠死记硬背、靠刷题是无法解决的。记得当时得分率只有百分之零点几。

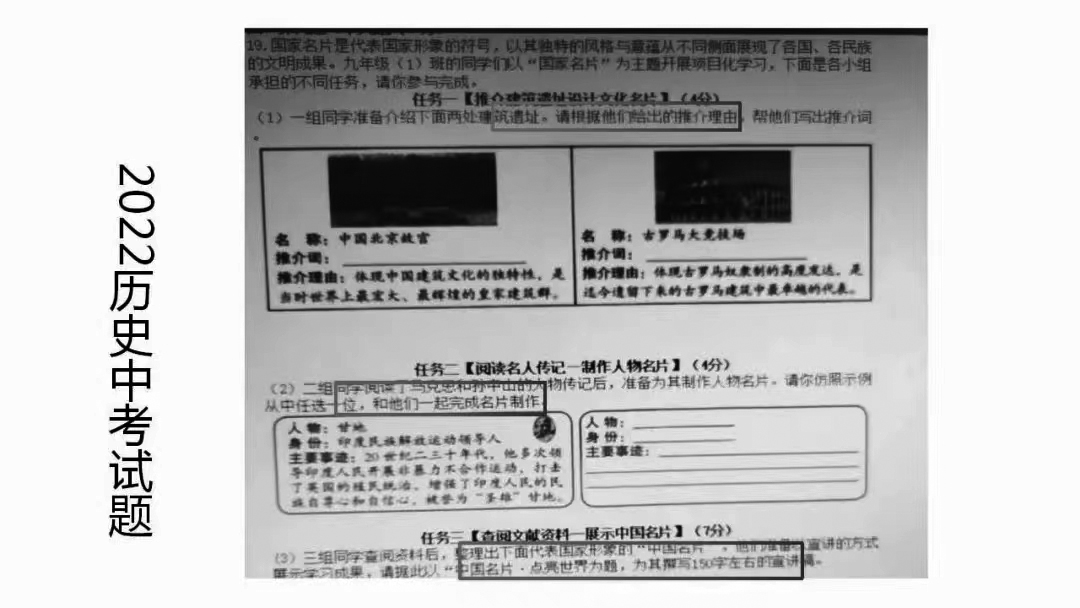

理科是这样文科也是这样,如今年(2022年)历史中考题19,是一道以国家名片为主题的项目化学习的题,让学生根据要求写出推介词、制作人物名片、根据给定材料撰写宣传稿。这种命题的方式不再是以往以记忆知识就能完成,而是考查学生的能力,能不能来做事。很多题不是考学生知不知道某一种知识,而是把这种知识或者相关的作品摆出来,考查你如何评价这种知识或作品,不仅能看有没有能力评价的程度,还能折射出人生观和价值观的取向。

教育部中考命题改革专家组副组长张卓玉特别强调:将来的中考考题主要以下面方式进行:第一,让学生评价、改进、解读已有的结论。第二,面对问题,提供问题解决方案。第三,对学生的活动个性化来测试。

老师怎么教、学生怎么学、家长怎么配合,才能应对这样的考试呢?

无论什么课程都需要坚持从真实生活出发,坚持以问题解决为出发点,坚持学习开始于正在发生或正在应用的真实情况中。只有给学生搭建实践的平台,给学生提供参与实验机会,让学生参与其中,亲身体验,通过自我发现,知识才能融会贯通,才能提高学生的思维能力,才能在问题解决过程中培养学生的实践能力创新精神,也才能应对中考高考。

一位资深的高中物理老师谈高中实验时说:实验的目的绝不是仅仅为了培养动手能力,实验的思想、方法才是实验的灵魂。尽管全国统一的高考只能以笔试的方式考查考生的实验能力,但物理高考中的实验题还是非常注意尽可能区分出哪些考生是认真做过实验,哪些考生没有做过,而且在实验中有所体会,能迁移到别处,来解决没有做过的实验中的某些问题。

三、关于学校开展“初中理科实验教学研究”课题成果

现行初中的物理、化学、生物教材中已编入了大量的实验,提倡“引导学生质疑、调查、探究、在实践中学习”。但从实际的状况来看,不容乐观。鉴于此种情境,在2016年张岩校长组织我校理化生全体老师提出了“初中理科实验教学探究”的课题,获得了省科学课题办批准。通过理化生全体教师积极参与、查阅国内外相关的理论和实践成就,制定出适合我校实施的方案,通过两年不断实践改进再实验再改进圆满结题,取得了明显的成效。

通过本题研究,使我校初中物理、化学、生物教学发生了可喜的变化,主要表现在:

1.增强了学生对物理、化学、生物课的兴趣,许多同学在活动中始终有一种兴奋感,激发了学生质疑和探究的兴趣。

2.原来对上课没兴趣的学生也在实验活动中活跃起来。提问题的人多了,学生的分析和观察能力有了提高,常常可以看到为了某一个问题争论的面红耳赤的现象。

3.学生所提的问题超出了课本、超出了学科范畴。这对我们教师提出了更高的要求,促使我们教师去不断的扩大自己的知识面,不断的去改变自己的教学方式,来适应课堂中出现的新情况。

4.实验教学开展以来一定程度上消除了师生的对立情绪,拉近了师生的关系,增进了师生的感情。

5.教师积累了一定的开展实验教学的经验,为新课程的教学做了有益的准备。

课题的开展深化了教师对实验教学的认识。实验教学不仅能激发学生的学习兴趣,教会学生正确的学习方法,还能引导学生像科学家那样去实验,去观察周围的事物,为学生由形象思维向抽象思维发展铺平道路,更多是培养了学生创新精神和实事求是的科学态度。

通过两年的研究总结出一些实验教学的经验与大家分享:

1.多渠道多方式多形式为学生搭建开展实验的平台。

如:室内到室外,课内到课外,学校到家庭,从原来的看变为亲自做,由原来的看静态照片变为看动态视频,由演示实验变为探究性实验。

2.为学生铺设思维的路径。让学生从好奇到好思到好评到好做最后到好创,最终达到促进学生思维的发展、核心素养的提升。

下面是我校开展实验教学的几个案例。

这是学生在家做的水结冰后体积变大的实验。以往只是通过公式的计算知道水凝固体积增大,在学生脑海中不会有太深的印象,到后来老师拍一张图片让学生看看,更好的是学生亲自在家里做,亲自体验。这是学生在家从冰箱冷冻室拿出的西红柿看到的现象,促进学生对液化现象的理解。

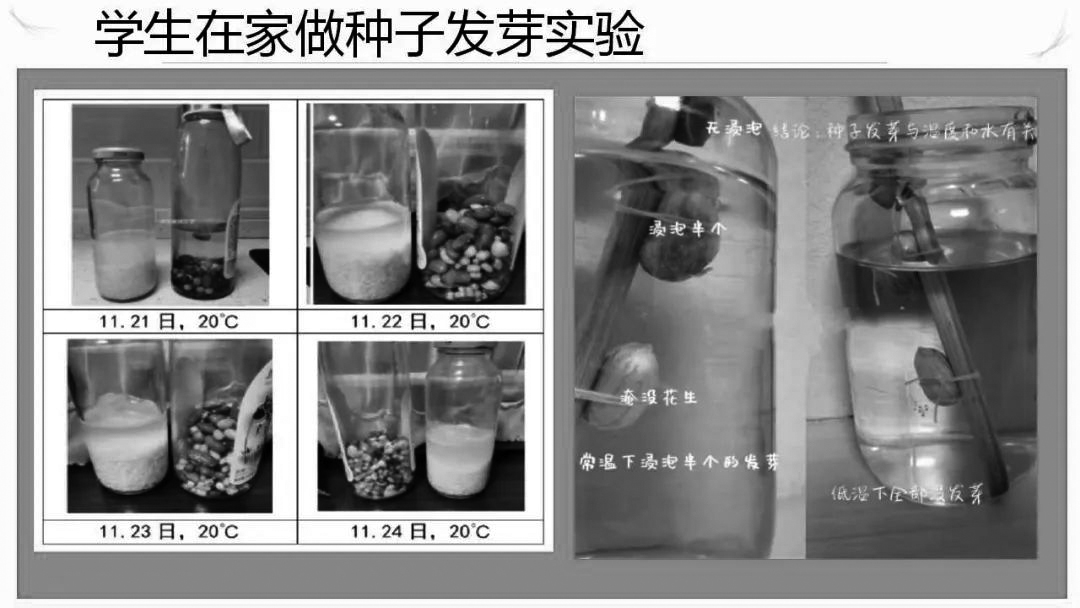

这是学生在家做的种子发芽实验。种子的发芽实验需要几天时间,一节课无法实现,以前老师只是讲一讲或者看看视频,现在作为实践课作业让学生在家里做。打破了以往认为这种实验不能做的思想。因此,实施实验教学不仅需要教师勇于创新,还需要家长的积极配合,家校合力才能促进孩子成长。

这是物理课上学生学到蒸发时,学生自主合作,自带苹果和胡萝卜在学校做实验的情景。一个放在暖气片上一个远离暖气片,最终看到的结果,真实的看到蒸发与温度的影响,更多是学到了科学的方法、养成科学的态度。

这是生物课上,老师带领学生在校园里观察蚂蚁的觅食行为。

这是老师和学生在校园做透镜聚焦实验,将课堂教学从教室搬到了校园。

这是我校开展的智拓课,学生们在自制水果电池。智拓课的开展拓宽学生的思维,实现课内向课外的转化。

这是学生在家完成的小制作——脚踏垃圾桶和钢针指南针。家校合作为孩子创设平台,不仅提高对学习的兴趣,减小学习的焦虑,更重要是能够促进孩子对知识的构成。

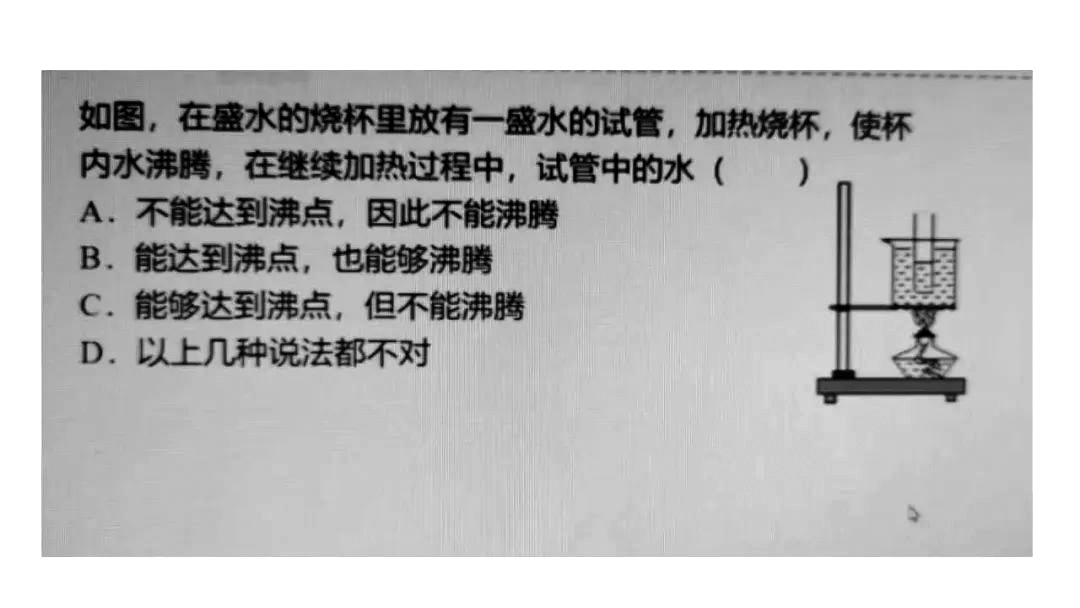

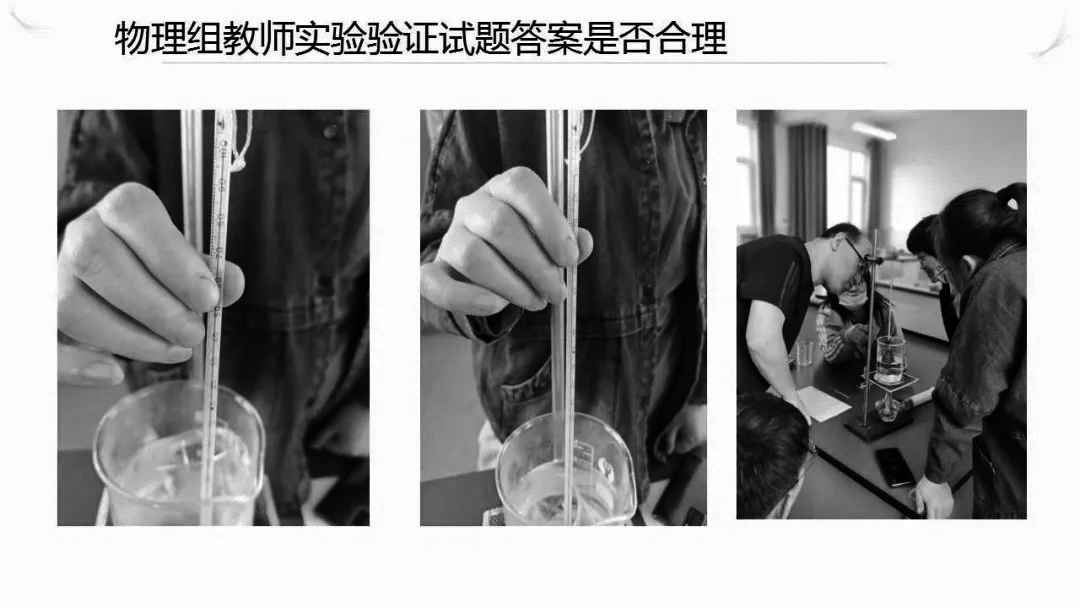

实验教学的开展不仅促进了学生的学习,同时也促进教师对课程的思考。这是初中物理最经典的一道题,以往老师们只是根据知识推断这个选项是C,从没通过实验证过。这是我校物理老师在实验室对此问题提出了实验验证,最终证明选C是不合理的。

通过这么长时间交流,大家对实验实践应该有了更深的了解,但在实际操作中也有很多的无奈。

四、给学校、老师、家长的建议

对学校的建议:

1.学校的决策者,要提高对实验实践的认识,在开展教学活动要以学生的发展为出发点,不要以管理方便来考虑。

2.实验室的建设和师资配备还需要完善。长期以来不重视实验,很多实验员不是专职人员,准备器材尚可,对器材的维护能力欠缺。

3.目前班容量虽然控制在50人左右,上实验课而言还是有些多。对某些小组和学生来说,教师的引导和参与往往不能做到真正到位,教学的效果会受到一定的影响,且安全也存在隐患。

对老师的建议:

1.转变育人理念,提高育人认识。上海市建平中学原校长冯恩洪认为,如今课程的最大问题,就是我们给有差别的孩子提供了无差别的教育。这一点老师们都有同感,既然课程有缺陷,那么就要尽量改变,不要把每次学生的分数看的太重,不要用同一把尺子量学生。更应该反思我们的教法是不是不适合这个学生,什么样的教法才适合他。

2.认真学习新课标,在教学中认真践行课标的要求。

3.重视学生的实践活动、实验活动,给学生亲身体验搭建平台。

对家长的建议:

1.转变对学习的认识。什么才是学习,过去总认为为了孩子好好学习,不让孩子做家务,不让孩子劳动,不乐意让孩子参加各种活动,总认为坐下来看书做题才是学习,其实不然,让孩子做家务,参加各方面的劳动和活动都是学习。只有经历体验才有可能“顿悟”,还能让孩子体会到父母的辛苦,认识劳动价值,培养对家庭、对社会的责任感。只有这样才可能有动力有责任去学习、去刻苦的努力。

2.积极支持并督促孩子参加学校老师布置的实践作业,同时让孩子参与到家庭劳动中。有时家长可以协作孩子做,但绝对不能替代,尽量自己的事自己做,不要怕失败、不要怕做不好,受挫折更能促进成长。情商需要培养,逆商也需要培养。

3.不要过分看重分数,只要孩子努力在做就可以。每个孩子都不一样,受生理心理环境诸多因素的影响,都能成才成人,只是时机不到。有的早熟有的晚成。

教育是承载一个国家、一个民族、一个家庭繁荣发展的基石。家校合力才能最大限度使我们孩子成人成才。不同的孩子成长的节点不同,让我们用爱浇灌,用心培育,静待花开。